看顶级宝石鉴定实验室如何判断刚玉宝石的低温热处理(低烧)

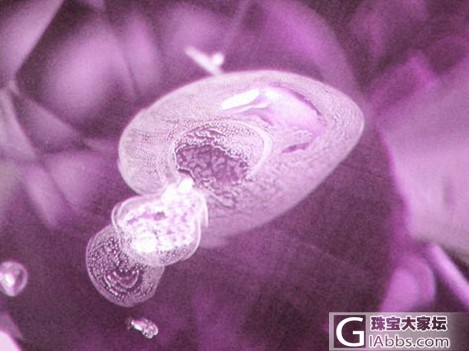

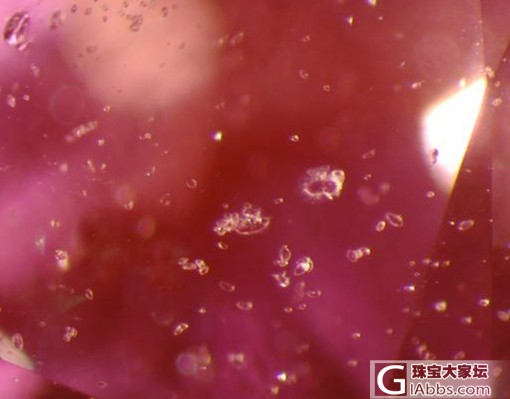

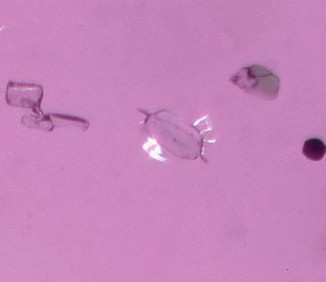

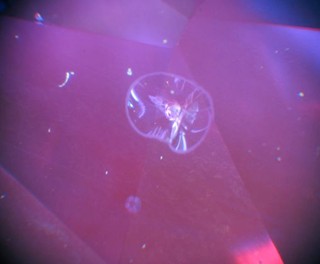

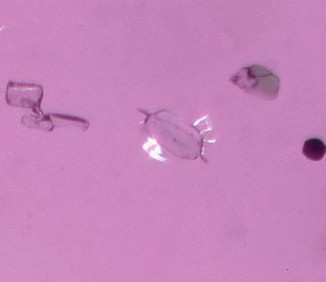

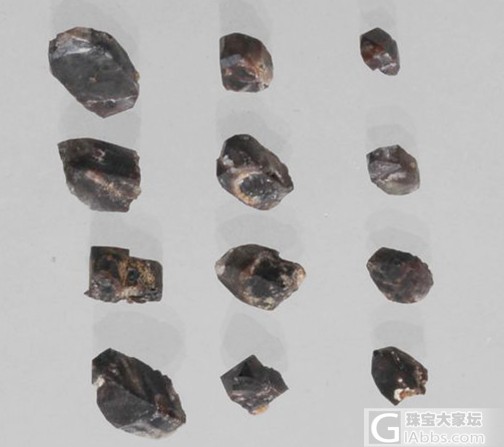

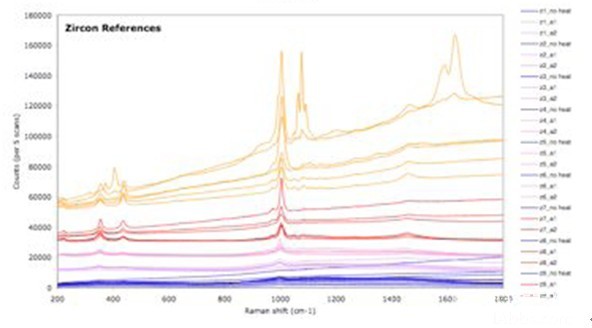

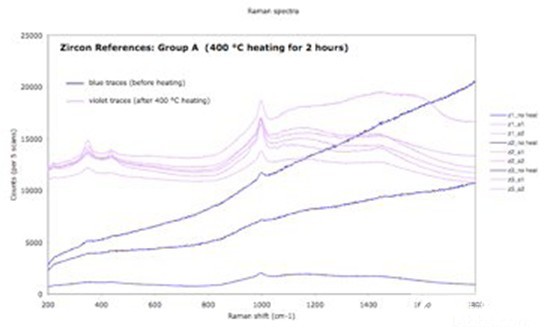

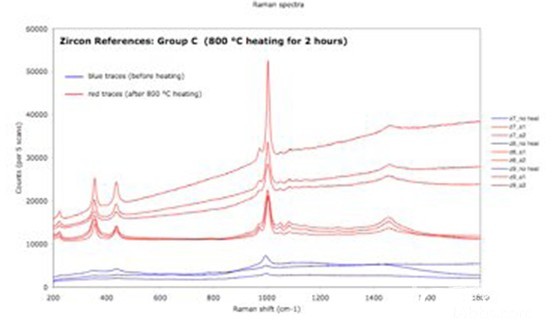

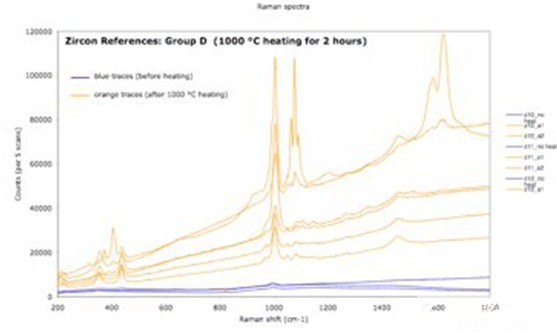

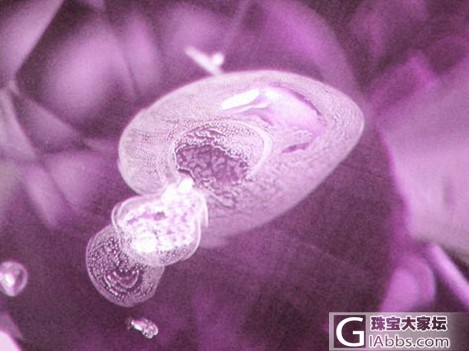

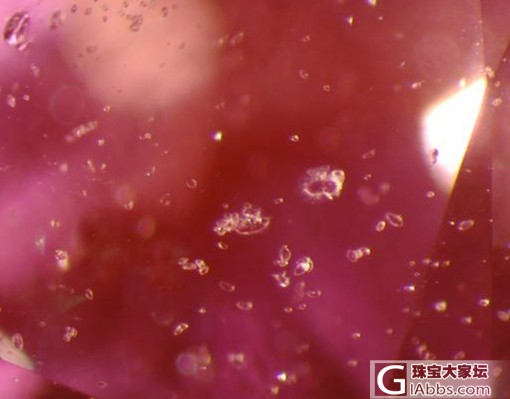

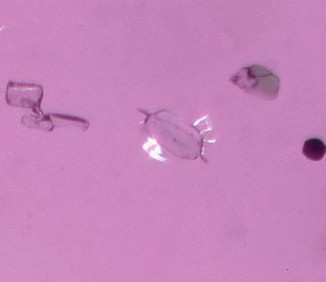

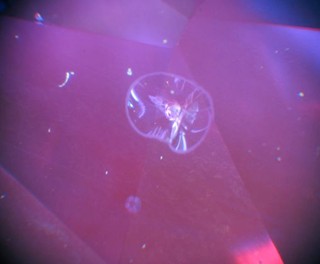

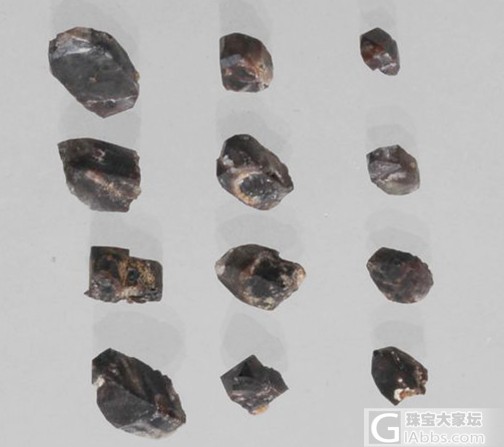

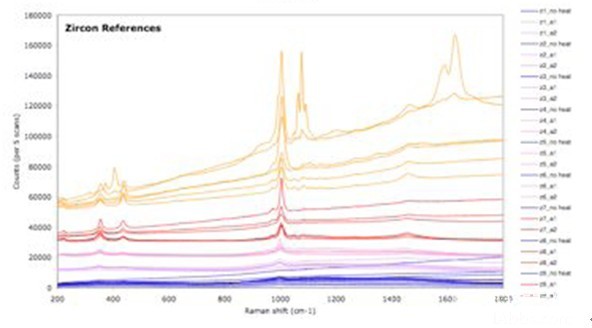

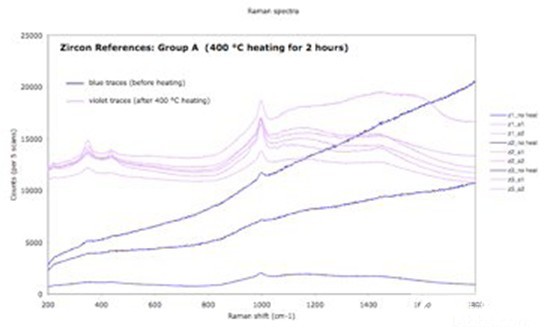

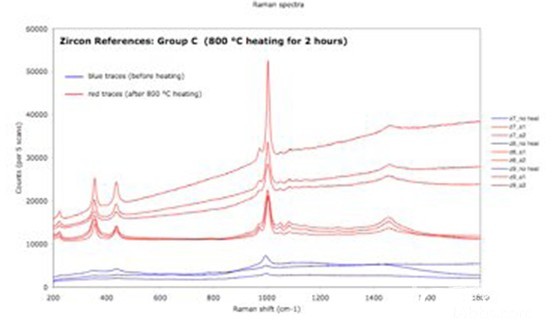

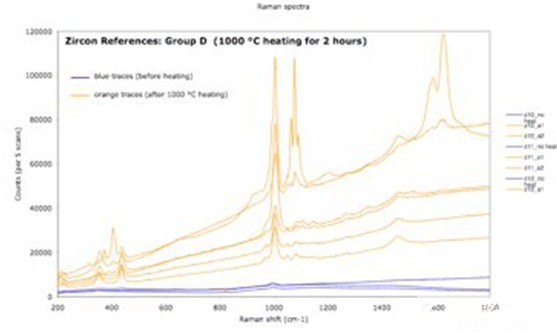

Dr.Michael S.Krzemnicki@SSEF 1、低温加热(<1000℃) 例子:紫色蓝宝石在有氧环境下加热变成粉色蓝宝石 效果:去色。宝石中的蓝色调减少。 2、高温加热(>1000℃) 效果:改色,减少可见的内含物 *Geuda:一种斯里兰卡常见的刚玉矿石,在被发现可以热处理之前被当地人用来铺路等。 第二类:填充加热 1、采用铅玻璃等玻璃状焊剂的填充加热, 效果:增强宝石透明度、改善颜色,提高晶体稳固性 2、采用硼砂的填充加热,比如缅甸孟苏(Mong Hsu)红宝石 效果:增强宝石透明度、改善颜色 第三类:扩散加热 1、浅表面铬扩散 效果:在宝石浅表面形成一层颜色 2、铍扩散,比如坦桑尼亚松盖阿(Songea)红宝石 效果:大面积深度显著改变宝石颜色 当宝石热处理后,通常可以观察的到的现象主要有: 1、内含物受热融化、爆裂形成碟形和环岛礁形 2、金红石针溶解 2.1 金红石针溶解温度在1200℃左右。溶解的金红石针: 2.2 低于1200℃金红石针在加热后可保存,所以观察到完好的金红石针不能作为判断加热的依据,比如下图: 既然金红石针也是不可靠的加热判断手段,有没有一种热处理标志物可以做到呢? 因为宝石颜色的改变在600℃时可能已经开始了,所以标准的热处理标志物必须具有几个条件: a. 通过热处理标志物作出的判断标准可量化分析 b. 热处理标志物与加热温度的变化紧密联系 c. 热处理标志物必须是刚玉内十分常见的内含物 这种加热标志物就是:锆石 1、锆石在刚玉中大量存在 2、锆石在加热处理后形态改变明显 未烧: 1000℃:应力扩张磁碟形形态 1800℃(铍扩散):珊瑚岛礁形态伴有白色渣屑 3、锆石受热后可量化分析 原因在于锆石的主要是氧化锆和微量的钍、铀等放射性元素组成。这些放射性元素在半衰期内不断辐射并破坏锆石局部的晶体结构,并使其部分蜕变为位变异构体(metamict,蜕晶体)。锆石的位变异构体在受到加热后晶体结构会受到影响。 锆石位变异构体的昆虫翅形态: 4、通过拉曼光谱分析来观察锆石的位变异构体的数量变化,对照实验室数据对比库确定加热。 比如下列ABCD 4组(每3横排为一组,第一排A,依次向下BCD)粉刚,在400、600、800、1000℃时的锆石位变异构体拉曼光谱分析 加热前: 加热后: 锆石位变异构体数量的拉曼光谱分析叠加对比图(蓝色线条代表无加热,其他颜色代表400、600、800、1000℃时锆石位变异构体数量的增加) 还有每一个温度段的对比,自己看了...不解释 400℃ 600℃ 800℃ 1000℃

节选自《如何去除粉色中的蓝色调:判定粉色蓝宝的低温热处理》

刚玉宝石的热处理大致可以分为三种:

第一类:单纯加热

例子:针对Geuda*、泰国红宝石的热处理