玉器加工痕迹的表现系列 3

[font=隶书]古人对玉器的研究和记载,一般都注重器型、玉质和尺寸。也许当时不存在碾琢工艺上的分歧,因为没有电动砣机的使用。而现在的情况却恰恰相反,许多藏友对碾琢痕迹的关注甚至超过了对沁变的关注。我感到对古玉的碾琢痕迹分析要考虑以下几个不可忽视的问题:[/font]

[font=隶书]1、现代同样可以制作出古代加工玉器的工具,并用于加工器件。[/font]

[font=隶书]2、碾琢痕迹的表现有其不可定的形式,受到诸多因素的影响。[/font]

[font=隶书]3、碾琢痕迹的表现具有玉工对加工器物的意境理解和充分展示自我想象的可能。[/font]

[font=隶书]4、碾琢痕迹的表现只是完成对器型的完美做出特定造型修饰,在不同角度会利用不同加工手段完成。[/font]

[font=隶书]5、不同时期的特定纹饰其加工方式存在一致性,但绝不是一成不变的。[/font]

[font=隶书]6、痕迹加工的爆口和玉质致密以及疏松、解玉砂粗细、砣的稳定有着不可分割的关系。[/font]

[font=隶书]那么碾琢痕迹的分析和观察在工艺鉴赏中又起到了哪一方面的辅助作呢?我感到应该综合沁变、次生变化、形制和加工特征来分析。一般落砣会在中间向两边伸展;一头向另一头伸展;蜻蜓点水的跳刀等几种形式。(在这里我们不谈开片、解玉)它们所产生的效果是不同的,但万变不离其宗。有些专家把某一件器物上的碾琢痕迹特征赋予了那个时代所有器物的碾琢特征,那是不科学的,是一种误导。[/font]

[font=隶书]碾琢加工痕迹的表现形式只有石器期、铜器期、铁器期、合金器期的区分,不存在落砣橄榄形,两头尖等等的个别现象来代表时代特征的定义。只有快速与慢速砣机加工痕迹的区别,不存在对接、台阶、直孔、喇叭口的定义。只存在工艺的变化,形制的变化,不存在镂空必有纵向搜工等等的操作一致性、单一性的论断。[/font]

[font=隶书]碾琢痕迹有工艺的差别。这存在于拥有者的阶层不同,存在于传世与冥器的不同,这存在于发达与不发达地区的不同,这存在于社会的稳定和动荡的不同。但不可能存在每一个时代或某一个时期碾琢工艺每一砣的一致性表现。[/font]

[font=隶书]因此我个人认为一切人为可以改变或制作的表现形式只能作为鉴赏古玉器物的辅助和参考。只有那些自然形成的现象才是真正的可以说明问题的!这包括了玉料的本身解理走向,玉料内部致密疏松的结构,玉料内部杂质的变化,坑口环境变化以及坑口内部的物质对器物所产生的影响变化。[/font]

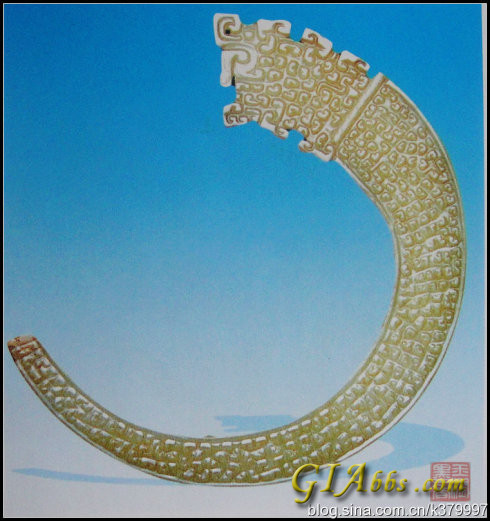

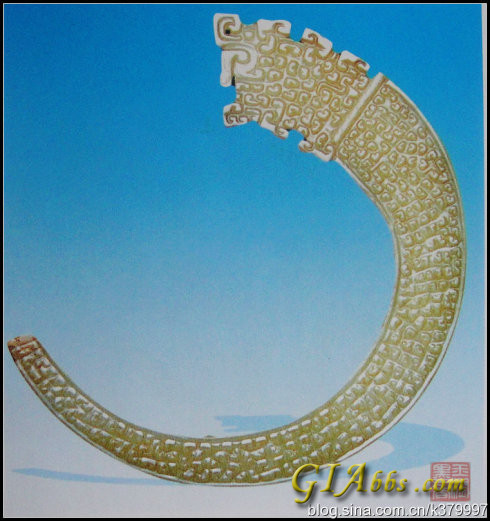

以下图告诉了我们什么叫精美:

这件佩饰仅0.17厘米厚薄在箭头方向的0.7厘米距离里完成了五个齿状,这件器物上最小的孔仅0.6毫米。由于打磨十分到位,难寻拉丝工艺。

这件战汉佩饰中间的网格纹在[font=Times New Roman]0.37厘米间完成了10砣的碾槽。

下面的一组相片的对比可以发现就是王者之器在工艺上也有优劣:

[font=隶书] [/font]

[font=隶书] [/font]

[font=隶书]附录部分龙凤纹饰图录:

- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。

2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。

3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。

自己沙发先~

自己沙发先~  学习

学习